Dérisquer une initiative IA, c’est avant tout faire preuve de lucidité. Avant de rêver de modèles ou de promesses de ROI, un PM qui travaille sur une fonctionnalité IA doit évaluer la faisabilité, la valeur et le potentiel d’adoption de chaque idée. Derrière l’engouement actuel pour l’intelligence artificielle se cachent souvent des projets coûteux, longs et incertains. De la data à la conduite du changement, tout se joue pendant la Discovery. Dans cet article, Lívia Ribeiro, AI Product Manager chez Thiga, partage quatre leviers essentiels pour transformer une ambition IA en initiative viable et réellement utile, pour l’entreprise comme pour ses utilisateurs.

On connaît tous le principe du double impact : penser à la fois à l’impact business et à l’impact utilisateur. Mais quand on parle d’IA, j’aime évoquer un autre principe : double impact/double risque. Pourquoi double risque ?

Parce que le développement de fonctionnalités IA comporte bien plus d’incertitudes qu’un projet “classique”, et les coûts sont souvent plus élevés : données, infrastructure, modèles, compétences, conduite du changement…

D’après une étude publiée par le gouvernement français en février 2025, le coût moyen d’un projet d’IA générative est de 900 000 €, contre 1,8 million d’euros pour un projet d’IA non générative (Machine Learning). Et les délais sont longs : 21 mois en moyenne pour un projet GenAI, 27 mois pour un projet non génératif.

Et ce n’est pas tout : l’adoption n’est jamais acquise. Comme pour toute innovation, il faut accompagner le changement, et les résistances sont fréquentes - encore plus avec l’IA, souvent perçue comme opaque ou menaçante.

Résultat : face à des coûts élevés et à beaucoup d’incertitude, l’impact business prend souvent le dessus sur l’impact utilisateur. C’est justement pour cela qu’il est crucial d’évaluer les gains et de dé-risquer un projet avant même d’écrire la première ligne de code.

En travaillant sur la création de la formation AI PM Academy de Thiga, nous avons identifié les dimensions spécifiques aux produits IA. Dans cet article, je me concentre sur une question clé : comment réduire les risques d’une initiative IA dès la phase de discovery ?

Les 4 leviers de la discovery IA

1. La solution IA (ou pas)

Quelle valeur apporte la solution ? Et surtout, l’IA est-elle vraiment nécessaire ?

Certains cas d’usage se prêtent bien à l’IA, d’autres relèvent plutôt de l’automatisation ou de modèles statistiques classiques. Commencez par vous demander :“Est-ce qu’un expert peut accomplir la tâche intuitivement, sans pouvoir expliquer comment ?” Si la réponse est oui, l’IA a probablement du sens.

Exemple : un recruteur tech sait repérer un bon profil par expérience, mais il serait difficile de formaliser des règles universelles pour un outil automatique : on risquerait de passer à côté de profils atypiques. Dans ce cas, l’IA peut apprendre des données passées pour détecter des signaux complexes.

À l’inverse, des problématiques comme l’optimisation de la supply chain peuvent être résolues avec des modèles mathématiques, et des tâches standardisées (comme la génération de bulletins de paie) se prêtent mieux à de simples automatisations.

💡 Si une règle simple suffit, l’IA n’apportera probablement pas grand-chose.

5 cas d’usage typiques où l’IA fait la différence :

- Classification et détection de motifs : catégorisation de données, détection d’anomalies ou de fraudes.

→ Exemple : la détection de spam ou le projet de Laura Kici, consultante IA PM chez Thiga, qui utilise le deep learning pour identifier les déchets recyclables dans une usine d’incinération. - Prédiction : anticiper des comportements ou résultats (churn, ventes, pricing dynamique).

→ J’ai par exemple travaillé sur un projet de churn detection dans un grand groupe B2B pour aider les commerciaux à repérer les clients à risque. - Génération de contenu : texte, image, vidéo.

→ C’est l’usage popularisé par ChatGPT. Plusieurs consultants de Thiga conçoivent aujourd’hui des chatbots pour le service client. - Personnalisation et recommandation : produits, contenus, publicités.

→ Comme sur Netflix, Spotify… ou ces pubs qui tombent toujours un peu trop juste. - Automatisation de tâches cognitives : lecture et analyse de documents, extraction d’informations, traitement d’e-mails.

→ Exemple : la solution de Google Cloud qui extrait automatiquement les informations de contrats et factures.

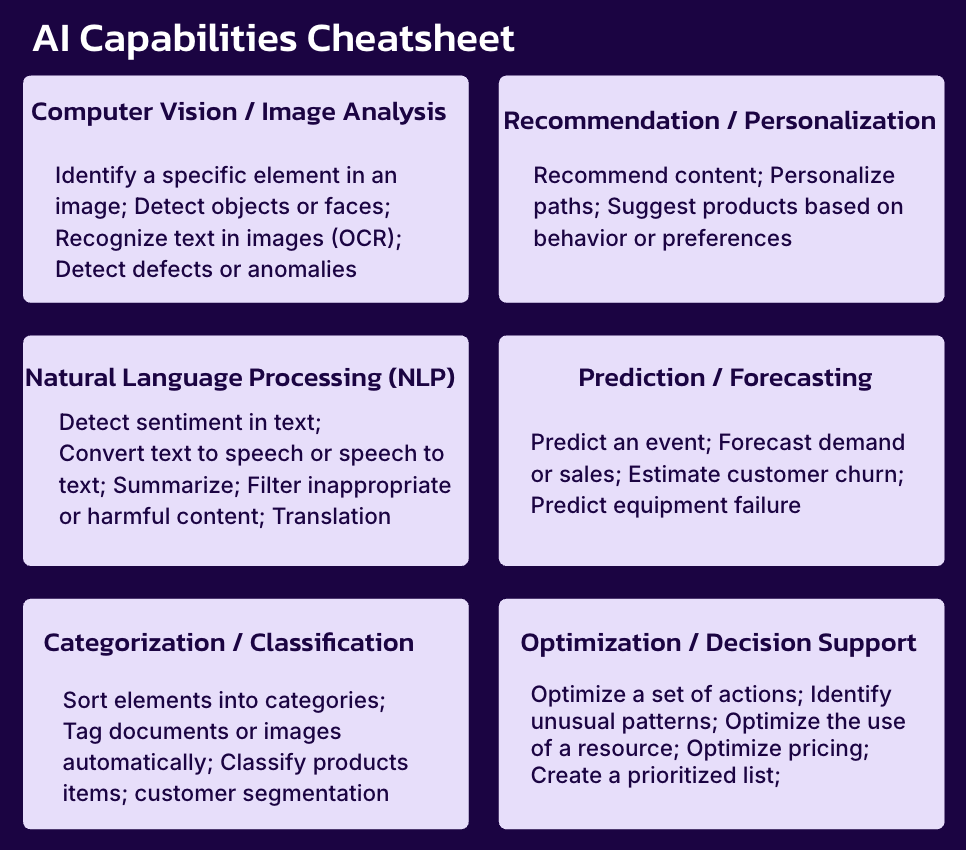

Nous avons d’ailleurs conçu une cheat sheet récapitulative des capacités de l’IA, à garder sous la main.

2. Les données

Les données nécessaires sont-elles disponibles, accessibles, fiables, et suffisantes pour entraîner un modèle pertinent ? Et peuvent-elles être exploitées en toute sécurité ?

L’IA apprend du passé, donc elle a besoin de données , beaucoup de données, et de qualité.

Si vous découvrez le monde de l’IA, vous entendrez souvent cette expression : “garbage in, garbage out”. Autrement dit : si vos données sont mauvaises, vos résultats le seront aussi.

Il faut donc dresser la liste des sources de données disponibles, évaluer leur qualité, repérer les manques, et s’assurer que leur utilisation respecte la réglementation.

Jean-Sébastien Pilard, PM consultant chez Thiga, a accompagné un acteur e-commerce dans la refonte de son back-office. L’objectif : aider les équipes commerciales à gagner du temps sur la gestion des contrats grâce à l’IA. Mais le projet a été stoppé net : les données étaient incomplètes ou peu fiables. Comme il le résume très bien : “Commencez par vérifier et améliorer la qualité des données. C’est la base avant d’envisager une solution IA.”

💡 Un cas d’usage à forte valeur peut justifier d’investir dans la qualité et la gouvernance de la donnée.

Marre d’investir dans l’intelligence artificielle à l’aveugle ? Téléchargez notre AI Product Canvas, qui réunit toutes les questions à se poser avant de se lancer dans un projet d’IA.

3. Le modèle

Quel type de modèle envisage-t-on (ML classique, deep learning, GenAI) ? Quelles sont ses contraintes : explicabilité, ressources, benchmarks ?

En Product Management, on s’appuie souvent sur le modèle du double diamant : d’abord on explore largement les besoins utilisateurs, puis on converge vers le problème principal avant d’ouvrir à nouveau le champ des solutions.

Avec une fonctionnalité IA, cette distinction est moins nette : le problème et la solution sont intimement liés. Il faut rapidement se demander quel type de modèle est adapté pour évaluer la faisabilité technique et les ressources nécessaires. Ce choix influence directement la complexité du projet et la manière dont le produit sera conçu.

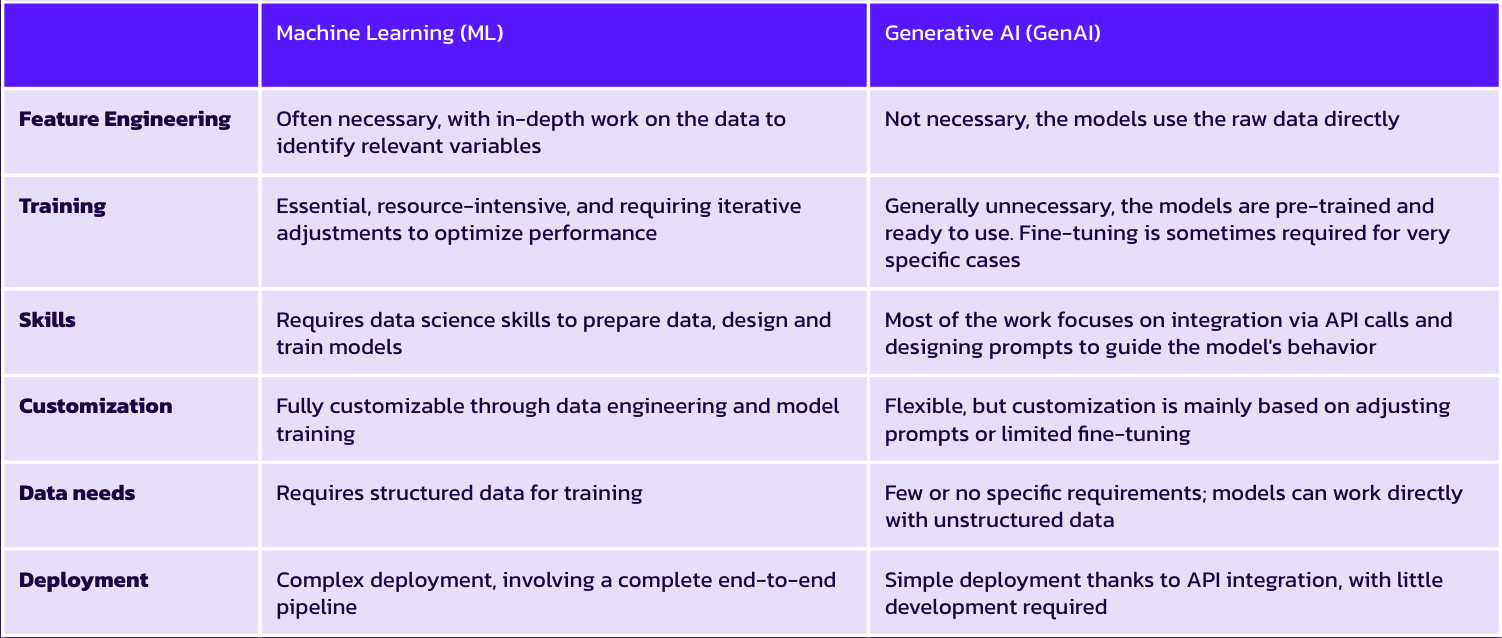

Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre un algorithme de Machine Learning classique et un modèle d’IA générative.

Ne tardez pas à réfléchir au modèle : les data scientists ont besoin d’informations précises pour entraîner l’algorithme. Qu’essaie-t-on de prédire ? Quelles variables (ou features) utiliser en entrée ? Quels indicateurs de performance (KPIs) suivre ? Comment évaluer si le modèle est performant ?

Faut-il privilégier la précision (peu d’erreurs, mais risque de rater des cas pertinents) ou le rappel (ne rien manquer, quitte à avoir plus de faux positifs) ? Toutes ces questions influencent à la fois le choix du modèle et la manière dont il sera entraîné.

Le choix du modèle ne se fait jamais isolément : il doit être anticipé dès la phase de discovery et discuté avec les data scientists.

4. L'adoption

Les équipes métiers et techniques sont-elles prêtes à collaborer, tester et adopter la solution IA ? Quels leviers peuvent favoriser cette adoption et son intégration dans les pratiques ?

Comme évoqué dans l’introduction, la conduite du changement est un enjeu majeur. Elle découle souvent d’un manque de compréhension de la technologie… mais aussi d’un manque de compréhension du métier côté tech. C’est pourquoi il est essentiel d’impliquer tous les acteurs dès le départ.

La confiance dans l’IA est également un point critique. Comment l’outil est-il perçu ? Les utilisateurs feront-ils confiance à ses recommandations ? Faut-il rendre ses décisions explicables ? Ces questions d’explicabilité influenceront directement le choix du modèle et la conception de la solution.

Jean-Sébastien Pilard, fort de son expérience auprès d’un client e-commerce, partage un conseil concret : “Je recommande de tester une première hypothèse via un POC. Par exemple, dans le cas du back-office de gestion de contrats, l’IA aurait pu extraire automatiquement les données des PDF vers une interface, réduisant ainsi les erreurs de saisie et faisant gagner un temps considérable aux commerciaux. Cela permet d’évaluer la valeur ajoutée d’une solution IA tout en renforçant la confiance des utilisateurs.”

Les questions qu’on me pose le plus souvent en tant qu’AI PM sont : “Mais quelle est la différence entre un PM IA et un PM classique ? Faut-il adapter la démarche produit pour l’IA ?”

À mon sens, un projet IA se pilote comme un produit. L’approche Produit reste le meilleur moyen de réduire les risques. Pour autant, elle doit intégrer les spécificités de l’IA :

- Existe-t-il des solutions non-IA plus simples ?

- Dispose-t-on des données nécessaires, et sont-elles de qualité ?

- Quel modèle est le plus adapté ?

- Quels seront les freins à l’adoption ?

Une fois ces questions posées, vous obtiendrez une vision claire des initiatives où l’IA est une solution pertinente, et vous pourrez passer à l’étape suivante : l’estimation du ROI et la priorisation. Mais ce sera l’objet d’un prochain article !

Si vous souhaitez aller plus loin, nous proposons une formation complète dédiée aux AI Product Managers, pour apprendre à concevoir des produits tirant parti de l’IA et créant de la valeur pour les utilisateurs.